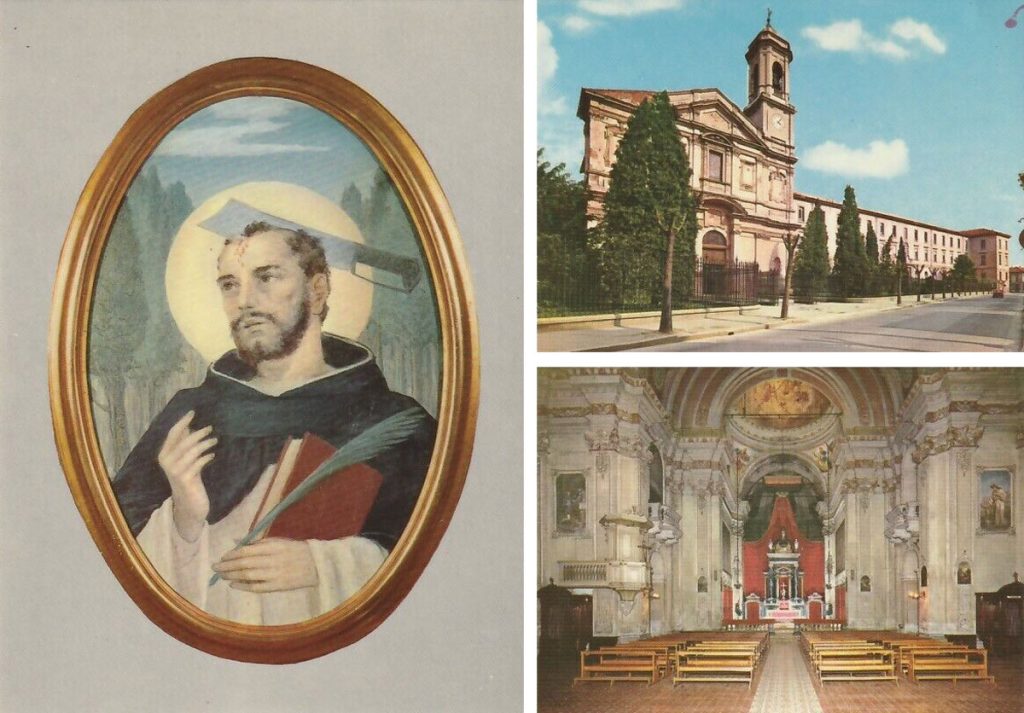

La storia del nucleo originario del Centro pastorale ambrosiano di Seveso è intrinsecamente legata con i luoghi del martirio del domenicano Pietro da Verona. Inquisitore pontificio, fu ucciso il 6 aprile 1252 nei boschi di Barlassina da alcuni seguaci della dottrina eretica catara. Per onorarne la memoria, l’ordine religioso degli Umiliati edificò nello stesso luogo i primi edifici dell’attuale complesso: una casa di ospitalità e una prima chiesa.

A partire dal 1371, la chiesa ospitò l’ordine dei Domenicani, che provvide ad ampliare la ex-casa degli Umiliati, che dotarono di ulteriori edifici e terreni, frutto di acquisti e donazioni.

La vera evoluzione del complesso si ebbe nel 1600, quando il Conte Giulio Arese e il figlio Bartolomeo finanziarono la costruzione di un convento, destinato ad accogliere una comunità di 17 frati. I domenicani dimorarono qui fino al 1798, quando fu chiuso dai francesi della Repubblica Cisalpina, che il 4 agosto 1798 dichiararono proprietà dello Stato il convento e tutti i beni immobili annessi.

Nel 1817 la Diocesi di Milano rientrò in possesso del complesso, con l’obiettivo di trasformare gli spazi dell’ex convento in un nuovo seminario. Nel corso del XX secolo, la crisi del numero di seminaristi provocò un lento declino dei seminari lombardi, che coinvolse anche quello di San Pietro Martire. Questo, infatti, fu chiuso nel 1985, con la prospettiva di un restauro radicale e di una nuova destinazione.

Vari lavori di ristrutturazione si sono susseguiti dal XIX secolo in avanti: da quelli curati da Giuseppe Pollack (terminati nel novembre 1819, sotto l’Arcivescovo Cardinal Karl Kajetan von Gaisruck) a quelli di ampliamento eseguiti dal Giacomo Moraglia tra il 1838 e il 1839, fino ai restauri svolti fino ai primi decenni del XX secolo da Spirito Maria Chiappetta, Cesare Nava, Luca Beltrami, Antionio Cassi Ramelli.

Gli ultimi lavori di restauro hanno cercato di riportare alla luce la chiarezza originaria del complesso, eliminando le aggiunte superficiali del passato e ripristinando le facciate e il ritmo delle finestre. La ricerca storica ha permesso di recuperare l’aspetto originale, restituendo al complesso la sua eleganza architettonica e la sobria ricchezza. Il cortile interno, le cortine murarie e il parco esterno sono stati oggetto di particolare attenzione, con l’obiettivo di ripristinare la trasparenza visiva e la connessione tra le varie parti del complesso. Gli interventi hanno riguardato anche il recupero delle caratteristiche originarie dei vari edifici. Il progetto si è concentrato sull’evidenziare e rendere riconoscibili le componenti storiche del seminario, come il quadrilatero e il corpo nuovo, restituendo loro dignità. L’utilizzo di colori chiari e di materiali tradizionali ha contribuito a mettere in risalto la bellezza intrinseca del complesso.